ターゲットの行動を促す「伝わる情報発信」の実践とは? 【3/13トークセッションダイジェスト】

千葉県広報研究会は2025年3月13日(木)、ゲストスピーカーを招いた「広報トークセッション」を開催しました。

第2回のゲストスピーカーは、君津市職員で広報担当を10年以上務めた坂井翔さん。「伝わる情報」をデザインすることをライフワークとし、広報活動を実践してきました。

トークセッションでは、千葉県広報研究会事務局が進行役を務め、「伝わる情報発信」の具体的な取り組みを伺いました。お話しいただいた内容の一部をダイジェストとして掲載します。

進行役

今回のテーマは“伝わる情報発信の方法”です。情報の届け方を工夫することで、単に発信するだけでなく、人の行動を変えるような効果的な広報について考えます。講師は君津市で広報に長年携わっている坂井さんです。

まず、坂井さんのご経験をもとに、情報発信の課題と解決策について教えていただけますか?

坂井さん

現代社会は、情報があふれかえっている“超情報化社会”と言われています。10年も前の調査で、現代人が1日で消費する情報量を新聞に換算すると、約174ページ分にもなるというデータがあります。

今も情報量は増え続けており、このような状況下で、ただ情報を“伝える”だけではすぐに埋もれてしまいます。

では、どうすれば、“伝わる”のでしょうか? まず私は、“伝わる”とは“新たな行動が生まれること”だと考えるようにしています。

進行役

具体的にどうすれば人の行動を変えられるのでしょうか?

坂井さん

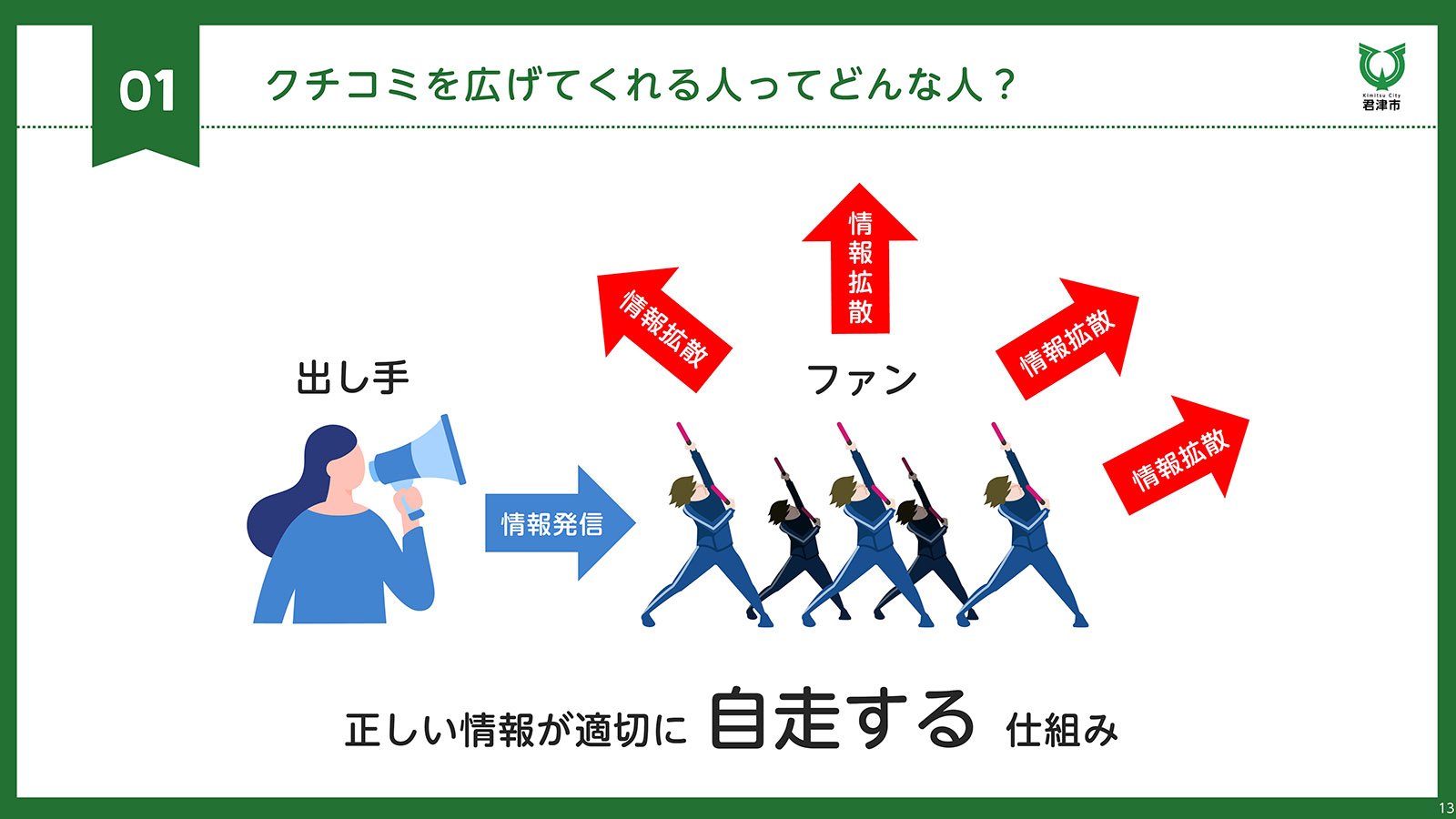

その鍵となるのが“口コミ”です。人は信頼できる人からの情報に影響を受けやすいですよね。

例えば、友人から「このイベント面白そうだから一緒に行かない?」と言われたら、興味を持ちやすくなりますし、ネットのレビューも判断材料になります。このように、情報が自分の身近なところから届くと、人は行動しやすくなるんです。

進行役

確かに、情報がたくさんあると、自分が信頼できる人や意見を優先して受け取りますね。では、実際に坂井さんが取り組まれた事例はありますか?

坂井さん

君津市では“君津ファンクラブ”という取り組みを始めました。これは、一度でも君津に興味を持ってくれた人を対象に、定期的にイベントや観光情報を発信する仕組みです。

一度登録した人にはメールマガジンを送り、君津市とのつながりを継続してもらうことで、自然と口コミが広がるような流れを作っています。

進行役

それは興味深いですね。でも、ファンになってくれる人を増やすのは難しくありませんか?

坂井さん

その通りです。ファンを増やすためには、まず自分たちの“強み”を知ることが大切です。その上で、その強みに共感してくれる人をターゲットに情報を届けることが重要になります。

例えば、君津市のマスコットキャラクターを活用したプロモーションでは、キャラクターの“強み”を全面に出しながら、共感してくれたファンの皆さんにアプローチをかけていきました。

進行役

ターゲットを明確にすることで、情報の伝わり方も変わるということですね。では、ファンを囲い込むための工夫は他にもありますか?

坂井さん

例えば、君津ファンクラブでは、会員に限定特典を用意することも考えています。他の自治体では、観光地と連携して、会員向けに割引や特別イベントを実施する取り組みもあります。

こうした双方にメリットがある仕組みができれば参加する意義を感じてもらいやすくなります。

進行役

坂井さんのお話から、伝えるだけでなく、ターゲットを明確にし、口コミを活用しながらファンを増やすことが、情報発信において重要だとわかりました。

最後に、今後の広報活動で意識すべきポイントをまとめていただけますか?

坂井さん

まず、情報を発信する際には“伝える”ことを目的にしないこと。“伝わる”=“新たな行動が生まれること”を意識する。

そして、情報の受け手となる人々のニーズの理解とターゲットを明確にし、ファンを作ることが大切です。そのために、口コミを活用し、継続的な信頼関係を築く仕組みを作ることが有効です。

自分たちの持続可能性を高める上で、どんな組織にも共通して言えることだと思っています。

進行役

本日は貴重なお話、ありがとうございました。

「伝わる情報発信」の実践でお困りの方がいましたら、ぜひ千葉県広報研究会の無料相談をご活用いただければ幸いです。